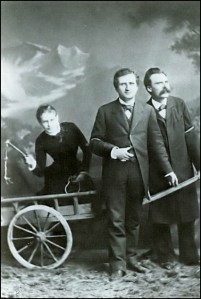

Quella serata romana avrebbe potuto segnare l’inizio di un amore, non solo di un rapporto tanto breve, quanto intenso e problematico. Fotografato da un’immagine famosa, scattata da Jules Bonnet in quei mesi a Lucerna e voluta e sceneggiata – per dir così – da Nietzsche stesso.

Lucerna, estate 1882

Lou è in ginocchio su di un piccolo calesse, nella mano destra una corta frusta, guarda in camera. Nella sinistra sembra avere un laccio. Al posto dei cavalli, due impettiti Nietzsche e Rée sono alle stanghe. Una posa inconsueta per una fotografia ottocentesca. Molti interpreti l’hanno messa in relazione al misterioso ammonimento della donnetta a Zarathustra: “Vai con le donne? Non dimenticare la frusta!”[1], che chiude il discorso sulle femmine vecchie e giovani. Da notare che, nella foto, la frusta è saldamente nelle mani di Lou. Il consiglio viene da una donna anziana e va forse inteso ironicamente come una critica all’ideologia corrente dei rapporti tra i sessi. Oppure, come un consiglio a non sottovalutare la frusta della donna, cioè il suo potere e la sua influenza.

Come quella esercitata da Lou, fortissima. Al punto che secondo un suo biografo il suo charme era tale da causare frequentemente negli uomini che la incontravano un tale stato di ammirazione da favorire un attaccamento così forte da far loro partorire, nove mesi dopo, un libro.

Anche Nietzsche s’innamora, e nove mesi dopo – puntualmente – darà alla luce la prima parte di Così parlò Zarathustra, per l’appunto. Intanto Elisabeth – sua sorella – si frappone e mina la relazione con Lou. Friedrich resiste, sempre a causa della giovane rompe con la madre dopo che già aveva litigato con la sorella, affida ad un paio di lettere alla ragazza russa le proprie speranze, giunge a dichiararsi a Lou (“In tutta sincerità, desidererei molto, appena possibile, stare una volta in assoluta solitudine con Lei”)[2]. Secondo diversi interpreti giunge a chiedere a Lou di sposarlo, ricevendone però un rifiuto.

Una solitudine con l’ispirazione del suo desiderio cercata e, perseverando, trovata: in viaggio per la Svizzera, Nietzsche, Rée, Lou e sua madre si fermano a Orta. Friedrich e Lou escono per una lunga passeggiata, loro due soli, al Monte Sacro. La russa scrive nei suoi diari: «Offese mia madre il fatto che Nietzsche e io ci eravamo trattenuti troppo a lungo sul Monte Sacro e avevamo ritardato nell’andarla a prendere; anche Paul Rée, che nel frattempo l’aveva intrattenuta, prese la cosa molto male». Mesi dopo, Nietzsche ebbe a dirle: “Monte Sacro, il sogno più delizioso della mia vita lo devo a Lei”.

Lou raggiunge Friedrich il 7 agosto in Germania, a Tautenburg nella Selva Turingia, dove rimane per venti giorni. Sono tre settimane d’intensissima comunione spirituale, nel corso delle quali Lou ha modo di entrare in contatto come pochi con la personalità e le idee del filosofo. Nel diario di quei giorni, Lou annota: “In realtà il contenuto dei nostri discorsi non è tanto in quello che viene espresso a parole, ma proprio in quel misterioso venirsi incontro dello spirito dell’uno e dell’altro”. Venirsi incontro, rendersi disponibili: è ciò che massimamente accende il desiderio, la disponibilità desiderante dell’altro – in questo caso, del prossimo, del piccolo altro per dirla con Lacan.

Nietzsche sembra volersi svelare alla giovane Lou secondo quel progetto gnoseologico che investe il singolo di cui scrive, in quei giorni: “Somiglio a una vecchia fortezza, resistente alle intemperie, con molte cantine e sotterranei nascosti; non mi sono ancora insinuato fino al fondo dei miei cunicoli bui, non sono ancora giunto alle mie cavità sotterranee. Non dovrebbero reggere il peso dell’intero edificio? Non dovrei potermi arrampicare dalle mie profondità sino a tutte le superfici della terra? Non potremmo fare ritorno a noi stessi attraverso ogni cunicolo buio?”[3].

È un programma riproposto in cento modi diversi nell’opera alla quale sta attendendo e che vedrà la luce proprio nell’ottobre malinconico di quell’anno 1882, quando il frutto anche del più recente sodalizio affettivo con i suoi nuovi amici sarà colto, mentre il simposio finirà avvelenato, con uno strascico di risentimenti. Quel programma è però un vero e proprio manifesto della nuova epoca: la conoscenza non può illudersi più di fare a meno degli impulsi. Il soggetto moderno deve valorizzare la propria polifonia, non può essere riconoscente solo ad Apollo, al Dio, ma anche «al diavolo, alla pecora e al verme dentro di noi, curiosi fino al vizio, indagatori fino alla crudeltà»[4]. Si capisce allora che cosa significa conoscere: intelligere, cioè comprendere che il sapere non è qualcosa di buono e di giusto che nasce in contrapposizione con le passioni e gli impulsi, ma che al contrario “esso è soltanto un certo rapporto degli impulsi tra di loro”. Nietzsche sta mettendo a fuoco una conoscenza diversa, più libera, fecondata dai sentimenti, quel sapere che costituirà di lì a poco la base teoretica delle riflessioni di Freud. Chi ha scritto queste frasi? «Per un lunghissimo tratto di tempo, si è considerato il pensiero consapevole come il pensiero in generale: soltanto oggi, ci balugina la verità che la maggior parte del nostro produrre spirituale si svolga senza che ne siamo coscienti, senza che lo avvertiamo»[5]. Il fondatore della psicoanalisi? No, Nietzsche, naturalmente.

Lou Salomé

L’experimentum vitae che si sta portando avanti in quei densissimi mesi non piace all’éntourage nicciano. Infatti Elisabeth insiste e si frappone, gioca anche sui costumi di Lou, sulla sua libertà inconsueta, nonché sul suo rapporto avviato con Paul Rée per acuire la gelosia e poi il livore del fratello. In pochi mesi, sembra riuscire a scalzare Lou dai pensieri di Friedrich, lo convince della inadeguatezza di lei, e anche di Paul, che inizia ad apparire come il traditore. A dicembre, qualche mese dopo, è ancora distrutto ed il giorno di Natale scrive ad Overbeck: «Questo ultimo boccone di vita è stato il più duro che io abbia finora dovuto masticare ed è ancora possibile che ne rimanga soffocato. Ho sofferto per i ricordi infamanti e tormentosi di questa estate come per una demenza… Vi è in essi un dissidio di affetti opposti, che non riesco a dominare… Se non invento l’espediente alchimistico di ricavare l’oro anche da questo fango, sono perduto».

Riflettendo sulla propria persona, sul proprio essere addolorato e solo (anche se contornato da parenti ed amici), Nietzsche riesce a togliersi per un attimo quel fango di dosso. Netto e pulito, può scrivere così ad Ida Overbeck verso la fine di agosto del 1883: «E ora ancora una parola sulla signorina Salomé. A parte la luce idealistica in cui mi fu presentata, – cioè come una martire della conoscenza quasi fino dalla fanciullezza, anzi come un’eroina più ancora che una martire – ella è e rimane per me una natura di prim’ordine, che è eterna disgrazia vedere così sciupata. Secondo l’energia della sua volontà e l’originalità del suo spirito ella era fatta per qualcosa di grande: certo, con la sua moralità effettuale, il carcere o il manicomio potrebbero essere i luoghi più adatti per lei. A me ella manca, persino nelle sue cattive qualità: noi eravamo così diversi, da poter trarre sempre qualcosa di utile dai nostri colloqui, non ho trovato nessuno così libero da pregiudizi, così intelligente e così preparato per il mio genere di problemi. Da allora è come se io sia stato condannato al silenzio o a una sorta di ipocrisia umanitaria nei rapporti con tutti gli uomini».

Ma alla lunga prevale la disperazione ed il risentimento – proprio quel risentimento contro il quale Nietzsche . Nietzsche non vedrà mai più Lou Salomé. La mancanza si distorce, resta un fondo buio e fangoso. In ultimo, Friedrich scrive una lettera disperata al fratello dell’amico Paul, anch’egli prossimo ad essere rinnegato. Dove per Lou ha parole atroci: “[…] Quella racchia secca, sudicia e fetente, con i suoi seni falsi […]”.

Il desiderio si è perso. L’angoscia si è fissata in un oggetto parziale, che non può – per sua natura – essere l’oggetto del desiderio; del desiderio, che – lo vedremo – non ha oggetto. Ed il fantasma del desiderio ritratto, ammorbato, trova nei seni/mammelle di Lou la propria vendetta.

[1] “ Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“. Friedrich Nietzsche (1882-85), Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano XXVVI ed. 2006, pag. 74. La frase da sempre è al centro di commenti, di filosofi, letterati e studiosi della psiche, come Jung. Si veda di Jean Graybeal, Language and “the feminine” in Nietzsche and Heidegger, 1990 e Frances Nessbit Oppel, Nietzsche on Gender: beyond man and woman, in specie il capitolo V, Zarathustra’s Whip, pag. 118 e segg.

[2] Friedrich Nietzsche a Lou Salomé, 28 maggio 1882. In: Nietzsche, Rée, Salomé, Triangolo di lettere, Adelphi, Milano 1999, pag. 105.

[3] Il brano è citato da Lou Andreas-Salomé (1894), Friedrich Nietzsche nelle sue opere, SE, Milano 2009, pag. 34.

[4] Friedrich Nietzsche (1886), Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano 2007, XXII ed., pag. 50.

[5] Friedrich Nietzsche (1882), La gaia scienza, Adelphi, Milano 2005, XV ed., pag. 236.

Due riflessioni riguardo alla proposta di matrimonio che Nietzsche si dice abbia fatto a Lou Salomè.

Nietzsche ha fatto un progetto, vuol veder raggiunto un “risultato”, fissare il suo rapporto con lei e dargli un nuovo nome. Tutto ciò – pur essendo un desiderio – si differenzia di gran lunga dal desiderio in sé, il quale implica un raggiungimento mai totale del suo oggetto-non oggetto.

Se s’interrompe la tensione che ci lancia e slancia verso qualcosa o qualcuno, infatti, vuol dire o che il desiderio è stato in qualche modo soddisfatto oppure che è risultato irrealizzabile. In entrambi i casi, comunque, sorgerà istantaneamente un altro desiderio, sia pure soltanto il desiderio di non soffrire più per un sogno infranto.

Altra questione: Nietzsche non ha pre-visto (o voluto pre-vedere) il rifiuto di Lou, ma ha inteso piegare la realtà seguendo il disegno allucinatorio del suo desiderio che ha visto altro. In realtà, però, neanche Lou aveva compreso (o voluto comprendere) che Friedrich aveva una visione del “noi” differente dalla sua.

Erano entrambi attori di una realtà che stavano vivendo in prima persona, dunque impossibili testimoni della stessa: questa realtà solo in seguito si potrà testimoniare, uscirà allo scoperto forse per la prima volta nella lettera che Nietzsche scrive al fratello dell’amico Paul Rée.

Rabbia e sconforto sembrano scagliarsi contro i seni della frustante e frustrante Lou: ancora e forse per sempre sarà impossibile per Friedrich detestare l’intera persona amata, proprio perché è stata amata. Questa rabbia e sconforto che ravviso essere in realtà l’amara (ri)presa di coscienza da parte di Nietzsche di come non fosse affatto “sideralmente plagiata” la sua idea di Lou. Sta scoprendo che forse era un ideale, sta scoprendo forse la luce idealistica in cui lui la presentò a sé stesso.

“Siamo stati spinti…” dice Nietzsche, ma lo dice appena la incontra, prima ancora di un qualunque qualcosa. Ciò non significa forse che aveva già attribuito all’oscuro oggetto-non oggetto del suo desiderio proprio quella luce idealistica di cui parlerà nella lettera ad Ida Overbeck? Visto che di luce si parla, può darsi che questo non faccia parte di una logica allucinatoria del desiderio: magari è soltanto allucinazione e basta, senza alcuna logica.

Nietzsche non riesce a dire: “Ci siamo incontrati per puro caso”. Lui (come tanti innamorati?) sembra avere una qualche necessità di dire: “Ci siamo incontrati perché era destino”.

Quell’ -era- , ausiliare che è d’ausilio, aggiunge un Terzo alla loro relazione: un Terzo che dapprima egli benedice, che in seguito maledirà, che sarà d’aiuto appunto per non dover maledire sé stesso.

Cadere dalle stelle (viene in mente anche l’imperativo “scendi dalle nuvole!”) significa, invece, prendere contatto con il Qui reale del mondo e farlo soprattutto mediante un desiderio, de-siderando di cadere Qui, “passando dal sapere al fare o almeno al patire” – dice Volli.

Patire cosa? Ecco, patire una propria scelta che non è più destino, comprendere che davvero non ci sarà un cielo da maledire, che merito e colpa saranno da ricondursi solo al soggetto.

Dal punto di vista teologico, ancora, questa caduta dagli astri è allontanamento da Dio e caduta nel peccato. Ancora, di quale peccato si tratta? Proprio quello che “scavalca” la divinità ed anche il divino progetto, vale a dire il diventare artefici del proprio destino, farlo da sé, scegliere.

By: Elena Battista on 21 ottobre 2009

at 16:23